参考文献:

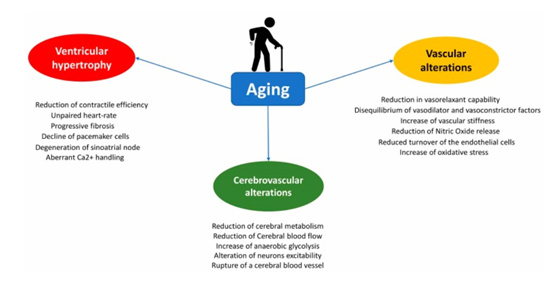

1. Izzo C, Carrizzo A, Alfano A, Virtuoso N, Capunzo M, Calabrese M, De Simone E, Sciarretta S, Frati G, Oliveti M, Damato A, Ambrosio M, De Caro F, Remondelli P, Vecchione C. The Impact of Aging on Cardio and Cerebrovascular Diseases. Int J Mol Sci. 2018 Feb 6;19(2):481. doi: 10.3390/ijms19020481. PMID: 29415476; PMCID: PMC5855703.

2.Hvidtfeldt UA, Frederiksen ME, Thygesen LC, Kamper-Jørgensen M, Becker U, Grønbaek M. Incidence of cardiovascular and cerebrovascular disease in Danish men and women with a prolonged heavy alcohol intake. Alcohol Clin Exp Res. 2008 Nov;32(11):1920-4. doi: 10.1111/j.1530-0277.2008.00776.x. Epub 2008 Aug 18. PMID: 18715276.

3.Ito S, Nagasawa T, Abe M, Mori T. Strain vessel hypothesis: a viewpoint for linkage of albuminuria and cerebro-cardiovascular risk. Hypertens Res. 2009 Feb;32(2):115-21. doi: 10.1038/hr.2008.27. Epub 2009 Jan 16. PMID: 19262469.

4. Li ZJ, Yi CJ, Li J, Tang N. Serum uric acid level as a cardio-cerebrovascular event risk factor in middle-aged and non-obese Chinese men. Oncotarget. 2017 Apr 11;8(15):24110-24118. doi: 10.18632/oncotarget.15902. PMID: 28445982; PMCID: PMC5421831.

5.Woo J, Ho SC, Yuen YK, Yu LM, Lau J. Cardiovascular risk factors and 18-month mortality and morbidity in an elderly Chinese population aged 70 years and over. Gerontology. 1998;44(1):51-5. doi: 10.1159/000021983. PMID: 9436016.

6. Mouches P, Langner S, Domin M, Hill MD, Forkert ND. Influence of cardiovascular risk-factors on morphological changes of cerebral arteries in healthy adults across the life span. Sci Rep. 2021 Jun 10;11(1):12236. doi: 10.1038/s41598-021-91669-3. PMID: 34112870; PMCID: PMC8192575.